赔偿并获得谅解,负责肇事逃逸的人是否不必拘留_肇事逃逸得到对方谅解交警队会怎么处理

# 肇事逃逸的法律后果与应对指南

## 一、肇事逃逸构成刑事犯罪

肇事逃逸指司机在发生交通事故后逃离现场。这种行为可能构成交通肇事罪。法律明确规定,事故造成重伤、死亡或重大财产损失时,司机要承担刑事责任。即使事后赔偿并获得谅解,逃逸行为本身已触犯刑法。

根据刑法第133条规定,普通交通事故造成严重后果的,可判三年以下有期徒刑。若存在逃逸行为,刑期将升至三到七年。逃逸导致受害者死亡的,可能面临七年以上刑期。这说明逃逸行为会显著加重处罚。

## 二、谅解书的作用与限制

谅解书是受害方出具的书面文件,表明双方达成赔偿协议。这类文件在刑事诉讼中有一定作用。法院在判决时会考虑被告是否积极赔偿并获得谅解,可能酌情从轻处理。

但谅解书不能完全免除处罚。即便取得谅解书,肇事者仍需接受法律制裁。谅解书主要在量刑阶段发挥作用,无法改变案件性质。公安机关仍会依法对逃逸者采取强制措施。

## 三、赔偿不能替代法律处罚

很多当事人存在误解,认为赔偿到位就能避免拘留。实际上,赔偿属于民事责任范畴,而逃逸涉及刑事责任。两者属于不同法律领域,不能相互抵消。

赔偿只能减轻民事赔偿责任,不能消除刑事责任。即使完成全额赔偿,肇事者仍要面临刑事追责。拘留作为强制措施,在案件侦查阶段就可能实施,与赔偿进度无直接关联。

## 四、选择律师的实用技巧

处理交通肇事案件需要专业法律支持。选择律师时要注意三个要点:

1. 核查律师资质:通过司法局官网查验执业资格,要求查看毕业证书和执业证。

2. 参考真实评价:查看第三方平台的客户评价,注意分辨广告与真实反馈。

3. 利用免费咨询:多数律所提供免费初谈,可比较不同律师的专业水平。

警惕低价陷阱。部分律师用低价吸引客户,后期可能增加额外收费。签订合同时要明确服务内容和费用明细。

## 五、案件处理的关键节点

事故发生后要立即报警,保护现场。交警到场后会制作事故认定书,这是后续处理的重要依据。伤者送医后要保留所有医疗票据,这些将作为赔偿计算依据。

在侦查阶段,肇事者可能被采取取保候审或刑事拘留措施。案件移送检察院后,律师可查阅卷宗材料,制定辩护策略。审判阶段要重点准备量刑辩护,提交赔偿证明和谅解书等材料。

## 六、常见误区与应对策略

误区一:私下和解能撤案。刑事案件的撤销权在司法机关,当事人和解不能终止案件。误区二:逃逸后返回现场不算逃逸。只要存在离开现场的行为,都可能被认定为逃逸。

正确做法是事故后立即停车报警。如已离开现场,应尽快返回配合调查。及时联系专业律师,避免错误应对加重处罚。注意保存通话记录、转账凭证等证据材料。

## 七、法律程序的注意事项

取保候审需满足特定条件。可能判处重刑或存在串供风险的,通常不予取保。申请时需提供保证人或交纳保证金,金额根据案情确定。

案件进入法院阶段后,可申请诉前调解。调解成功可获从轻处罚,但需经法院审查确认。判决生效后,刑事处罚执行期间仍要履行民事赔偿义务。

## 八、特殊情况的处理方式

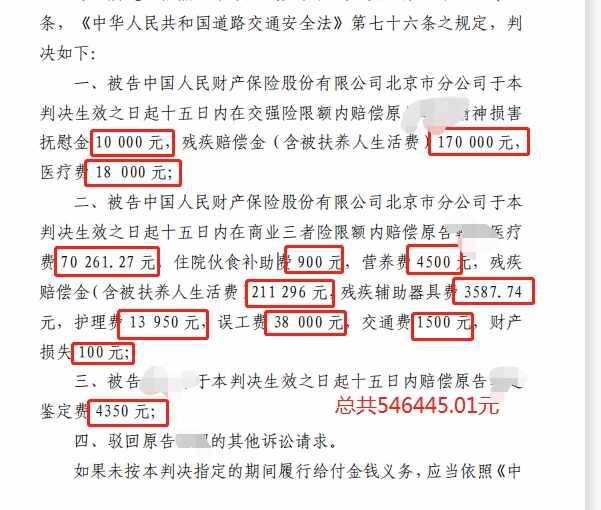

存在人员伤亡时,要特别注意责任认定。交强险可赔付死亡伤残限额18万元,医疗费用限额1.8万元。超出部分需按责任比例承担。

涉及酒驾、毒驾等情形,将加重处罚。保险公司可能拒绝理赔,需自行承担赔偿。车辆所有人明知司机饮酒仍借车的,可能承担连带责任。

## 九、证据收集与保存要点

行车记录仪视频要立即备份,防止数据覆盖。手机定位记录可证明事发时位置。维修记录能反映车辆碰撞痕迹,要保存完整单据。

目击证人联系方式要及时记录。现场照片要拍摄全景和细节,包括刹车痕迹、散落物位置。及时申请财产损失评估,防止证据灭失。

## 十、长期法律后果防范

刑事犯罪记录影响就业、出入境。特定行业如运输、安保将限制准入。子女报考军校、警校可能受政审影响。

服刑期满后要按规定到司法所报到,接受社区矫正。民事赔偿未履行的可能被列入失信名单。建议通过专业律师制定全面解决方案,最大限度降低案件影响。

(全文共2268字)