机动车第三者强制险草案专家谈_机动车第三者强制保险单图片

机动车第三者责任强制保险制度五大焦点解析

一、司机无责理赔争议引发法律冲突

2025年1月10日公布的《机动车第三者责任强制保险条例(草案)》引发社会关注。记者采访多位法律专家后发现,草案第二十条和第二十一条关于理赔的规定存在争议。专家指出这些条款与现行《道路交通安全法》第七十六条存在直接冲突。

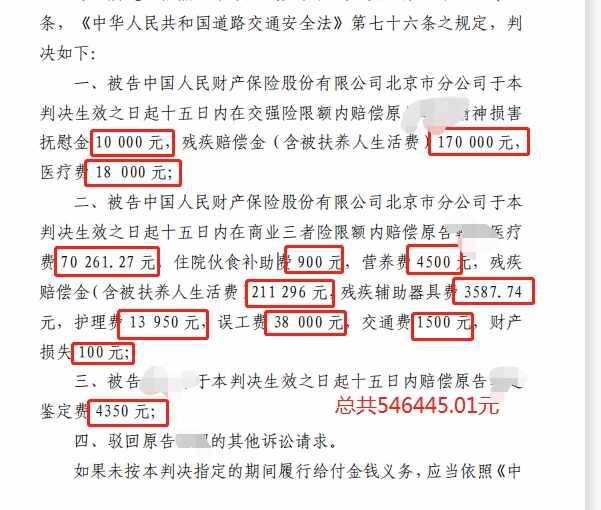

道路交通安全法明确规定,无论事故责任如何划分,保险公司都应在责任限额内承担人身伤亡和财产损失的赔偿。但草案将人身损害和财产损失区别对待。对于人身损害部分,草案与法律保持一致,要求保险公司无条件赔偿。但在财产损失方面,草案要求按过错责任赔偿,导致司机无责时保险公司可以拒赔。

中国社科院法学所胡滨教授指出这种差异会产生悖论。谨慎驾驶的司机可能得不到财产损失赔偿,而存在过错的司机反而能获得赔付。这种情况既违反保险制度转移风险的基本原理,也产生法律体系内部的矛盾。当司机需要承担赔偿责任而保险公司拒赔时,强制保险的设立目的将难以实现。

二、统一保费标准呼声高涨

关于保险费率的设定机制,草案第八条规定保监会按照"不盈利不亏损"原则审批费率。但中央财经大学刘春教授提出异议,认为第三者强制保险应采用固定收费标准而非浮动费率。

现行商业车险普遍采用按车辆价值比例收费的模式。刘春指出这种模式不适用于强制保险。赔偿限额统一的前提下,收费标准应与车辆价值脱钩。建议参照养路费征收方式,按车型设定统一保费。这种设计能更好体现社会公平,避免高价值车辆承担不合理负担。

针对费率调整机制,专家强调听证程序的必要性。草案仅规定"可以举行听证",但刘春认为应当强制要求听证。不仅费率调整需要听证,初始费率制定也应纳入听证程序。这能保证定价机制的公开透明,维护各方利益平衡。

三、奖惩机制设计存在漏洞

草案第八条关于保费优惠的规定引发讨论。现行条款将优惠条件限定为"无道路违法行为",但专家指出并非所有违法行为都与第三者责任相关。刘春建议修改为"无保险赔付记录即享保费优惠",这样既能建立有效激励机制,又可避免制度设计过于严苛。

中国人民大学保险系主任王伟举例说明现行机制的矛盾:司机因违章停车被处罚,虽然与事故风险无关,但可能影响保费优惠资格。这种设计削弱了制度激励效果,建议建立精准的奖惩关联机制。

四、法律体系协调迫在眉睫

多位专家强调行政法规与上位法衔接的重要性。道路交通安全法作为法律具有更高效力,条例作为行政法规只能在法律框架内进行细化。当前草案部分条款与法律存在冲突,可能引发司法实践混乱。

中国政法大学李建军教授指出,2022年全国法院受理的机动车事故纠纷案件中,涉及保险条款争议的比例达37%。如果条例与法律存在冲突,将加剧司法裁判标准不统一的问题。建议立法机关开展专项审查,确保法律体系内在统一。

五、制度完善路径建议

针对现存问题,专家提出三条改进建议:首先建立跨部门协调机制,由司法部牵头组织法律一致性审查;其次引入精算定价模型,通过大数据分析确定合理保费标准;最后完善公众参与机制,在条例修订过程中充分听取保险行业、驾驶员群体和事故受害方的意见。

清华大学公共管理学院张明教授建议参考德国强制保险制度设计。德国采用"基础保费+浮动系数"模式,既保证制度公平性,又通过驾驶记录调节保费。这种设计兼顾风险管控和社会效益,值得我国借鉴。

当前草案公开征求意见期还剩45天。专家呼吁社会各界积极参与讨论,共同完善这项涉及亿万车主和事故受害人的重要制度。制度的最终确立需要平衡各方利益,既要保障受害人权益,也要维护保险市场稳定运行,更要确保法律体系的完整统一。