交通肇事逃逸罪的上诉状怎么写_肇事逃逸起诉书模板

交通肇事案件争议焦点分析

一、案件量刑争议

被告人白XX因交通肇事罪被判处有期徒刑二年九个月。判决书确认了自首情节,但量刑引发争议。根据刑法第一百三十三条,交通肇事罪最高刑期为三年。本案被告人存在多项法定从轻情节:事故后立即报警并送医,配合调查直至被拘;初犯且家庭困难;主动承担赔偿义务。

最高法院量刑指导意见规定,三年最高刑的量刑基准为一年。本案被告人负主要责任致一人死亡,基准刑应为一年。一审判决超出基准刑近两倍,存在量刑过重嫌疑。法院在量刑时未充分考量自首、初犯等法定从轻因素,导致判决结果与法律规定出现明显偏差。

二、赔偿责任主体认定问题

案件涉及雇主责任认定争议。根据最高法院司法解释,雇员履职致损应由雇主承担赔偿责任。陕西高院指导意见明确机动车所有人应承担赔偿责任。本案中,白XX长期受雇于车行老板韩XX,其工作内容、时间均由雇主决定,收入完全依赖雇主发放。

一审判决书引用相关司法解释,却仍判定雇员承担赔偿责任。这种矛盾判决违背法律规定,混淆了雇主与雇员的责任划分。雇主作为车辆所有人和实际受益人,理应承担主要赔偿责任。判决结果可能影响类似案件的司法判断标准。

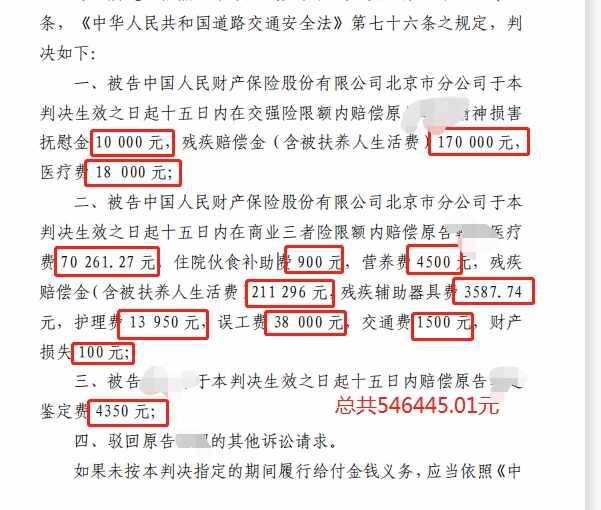

三、保险责任与执行矛盾

根据交通事故赔偿指导意见,保险公司应在强制保险范围内先行赔付。超过限额部分按道路交通安全法确定责任。本案涉及多个责任主体:保险公司、雇主、雇员。但判决未明确保险公司的赔付责任,直接将赔偿责任转嫁给正在服刑的被告人。

判决要求被告人在十日内支付十二万余元赔偿款,既不符合被告人的经济能力,也忽视保险机制的保障作用。这种执行方式可能导致受害人无法获得实际赔偿,同时加重被告人的服刑压力,违背刑罚的矫正目的。

四、事故责任认定存疑

案件关键证据存在缺失。家属未收到正式交通事故认定书,而据称认定书中未明确"负主要责任"表述。事故发生时存在特殊路况:前车急刹导致避险操作,路面凹陷积水影响制动效果。这些客观因素未被充分考量。

滑痕证据显示车辆存在打滑现象,说明事故存在不可预见因素。责任认定应综合考虑驾驶环境、道路状况等客观条件。现有证据链不完整可能影响事故责任判定准确性,需要二审法院重新核实关键证据。

五、交通逃逸认定标准

法律明确界定八种逃逸情形:

1. 事故后驾车或弃车逃离

2. 自认无责擅自离开

3. 酒驾无证者报案后逃离

4. 送医后无故离开

5. 留虚假信息后离开

6. 调查期间逃避

7. 否认事故但有证据

8. 赔偿不足强行离开

本案被告人事故后立即报警送医,配合调查一个月,不符合任何逃逸情形。正确理解逃逸标准对案件定性至关重要。司法实践中需严格区分正常处置与恶意逃逸,既要惩治违法,也要保障当事人合法权益。

案件启示:

司法判决需平衡法律效果与社会效果。在交通肇事案件中,应当准确适用量刑标准,合理划分赔偿责任,重视保险机制的保障作用。当事人遭遇不公判决时,可依法提出上诉,通过证据复核和法律适用审查维护权益。公众需知悉逃逸认定标准,既遵守法律底线,也善用法律武器保护自身权利。