交通肇事主要责任什么时候拘留_肇事司机主要责任什么时候拘留

交通事故责任人被拘留的常见情形与法律要点解析

一、哪些情况会立即拘留交通肇事者

发生严重交通事故时,办案单位会根据具体情况采取强制措施。根据我国刑事诉讼法第八十二条规定,符合以下七种情况之一的,公安机关有权立即拘留嫌疑人:

第一类是正在实施或刚完成犯罪的情况。比如驾驶员撞人后企图逃逸被群众当场控制,或者交警到达时发现司机仍在危险驾驶状态。

第二类是有直接目击证据的情况。事故现场如果有受害者本人指认,或有路人能清楚说明肇事过程,这些证词会成为采取强制措施的重要依据。

第三类是在嫌疑人身边发现证据的情况。常见的情形包括在肇事车辆内找到带血迹的衣服,或在手机里发现事发时发送的危险驾驶自拍视频。

第四类是有逃避责任风险的情况。例如肇事者被带回警局后试图翻墙逃跑,或者在医院治疗期间偷偷办理出院手续,这些行为都可能引发拘留措施。

第五类是存在破坏证据可能的情况。比如肇事者家属赶到现场后试图擦拭车辆碰撞痕迹,或同车乘客统一口径编造虚假证词。

第六类是身份信息存疑的情况。有些肇事者被发现使用伪造驾驶证,或拒不提供真实住址信息,这种情况也会引发拘留。

第七类是有犯罪前科的情况。当系统查询显示肇事者曾有多次交通违法记录,或涉及其他在逃案件时,办案机关通常会采取更严厉的措施。

二、交通犯罪的主体资格认定

确定交通肇事罪主体需要满足两个基本条件。首先是年龄要求,行为人必须年满16周岁。我国法律规定未满16周岁人员不承担交通肇事罪的刑事责任。

其次是责任能力认定。需要确认行为人在事发时具有正常认知能力,比如不存在严重精神疾病发作的情况。醉酒驾驶者虽然意识状态异常,但属于自陷行为,不影响责任认定。

特殊情况下,车辆实际控制人也可能成为责任主体。比如车主明知他人无证驾驶仍出借车辆,或驾校教练故意让学员单独上路练习导致事故,这些情形都可能构成共同犯罪。

三、交通事故危害的公共安全属性

交通肇事罪侵害的核心是社会公共安全。道路作为公共通行空间,交通事故直接威胁的是不特定群体的生命财产安全。这种危害性与针对特定个人的伤害案件有本质区别。

具体危害表现在三个方面:第一是直接造成人员伤亡,比如连环追尾导致多人受伤;第二是引发重大财产损失,如油罐车侧翻损毁高速公路设施;第三是破坏正常交通秩序,比如主干道事故引发全城交通瘫痪。

法律将这类犯罪归入危害公共安全类别,主要考虑到交通事故可能造成的连锁反应。例如校车超速侧翻不仅危及车内学生,还可能引发二次事故影响其他车辆。

四、肇事者的主观过错类型分析

这类犯罪的主观要件是过失心态,分为两种类型。第一种是疏忽大意过失,常见于新手上路忽视观察,或者司机开车时因看手机导致分心。

第二种是过于自信过失,表现为司机明知有风险仍冒险行事。比如在结冰路面超速行驶,或驾驶逾期未检车辆上路,认为自己能控制局面却最终出事。

要注意过失认定中的三个关键点:行为人必须对违章行为有明确认知;预见到危害结果但轻信可以避免;实际发生的后果超出其预期控制范围。

五、违法行为的客观表现特征

构成交通肇事罪的客观条件有三个要素。首先是存在违反交规行为,常见的有酒驾、超速、闯红灯、无证驾驶等。这些行为必须与事故存在直接因果关系。

其次是造成法定损害后果。根据司法解释,造成1人死亡或3人重伤,或造成30万元以上直接损失即达到立案标准。特殊情形如肇事逃逸的认定标准会相应降低。

最后是责任认定要求。交管部门出具的事故责任书必须明确肇事者承担主要或全部责任。如果双方负同等责任,则需要达到3人死亡的严重后果才构成犯罪。

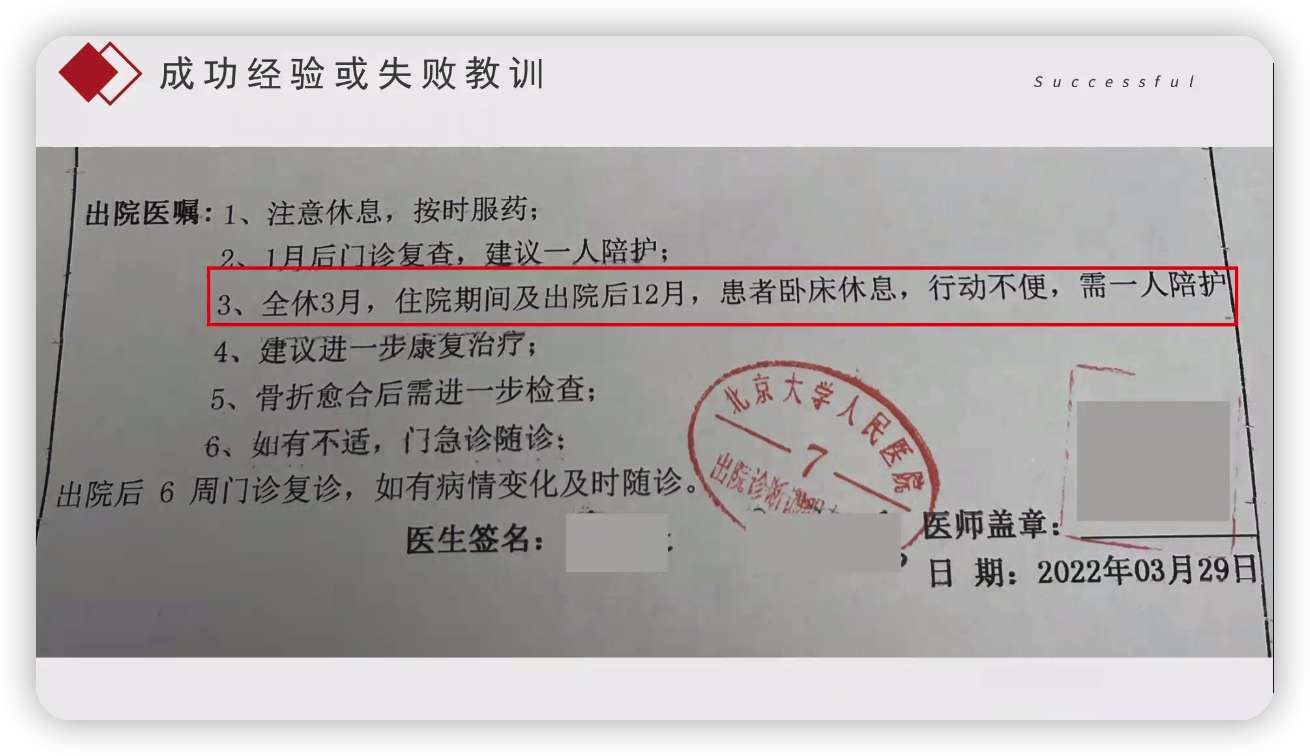

办案实践中,公安机关会在责任认定书出具后开展刑事立案。对符合拘留条件的嫌疑人,通常在立案后24小时内办理拘留手续。被拘留者会被送往看守所羁押,期间可委托律师进行申诉和取证。

需要特别说明的是,取得受害者谅解可能影响强制措施适用。部分案件在赔偿到位并获得谅解后,办案机关可能变更为取保候审。但造成多人伤亡的恶性事故,通常仍会维持拘留措施直至审判。